Après plus de 20 ans de recherche sur les Arénavirus, une équipe de l’Institut Pasteur dirigée par Sylvain Baize a créé une plateforme vaccinale originale nommée MOPEVAC, qui renforcera les initiatives de préparation aux pandémies de l'institut. Un essai clinique de phase 1a, porté par une équipe de recherche de l’Institut Pasteur, est programmé avec le premier candidat-vaccin issu de cette plateforme dirigé contre la fièvre de Lassa, fièvre hémorragique responsable de plusieurs milliers de morts chaque année dans le monde. La plateforme MOPEVAC permettra à terme de répondre à des émergences de virus avec des candidats vaccins efficaces contre des pathogènes présentant des taux de mortalité élevés. Les essais du projet MOPEVAC sont financés par France 2030 dans le cadre de la stratégie « Maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC » pilotés par l’agence de l’innovation en santé, et opérés pour le compte de l’État par Bpifrance, qui soutient déjà les études pré-cliniques.

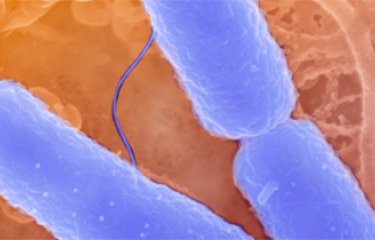

La fièvre de Lassa, provoquée par l’Arénavirus Lassa, est responsable chaque année de 5 à 6000 morts en Afrique de l’Ouest. Le virus se transmet par contacts avec les fluides biologiques ou les déjections du rat du Natal, vivant à proximité des populations humaines. La maladie est endémique dans les régions où vit l’animal, surtout au Nigéria, pays le plus touché et le plus peuplé d’Afrique.

Avec peu de médicaments efficaces disponibles, la vaccination représente la stratégie de lutte la plus adaptée. C’est pourquoi l’équipe de Sylvain Baize, responsable de l’unité des Infections virales émergentes à l’Institut Pasteur a cherché à développer un vaccin efficace contre la fièvre de Lassa, en utilisant une stratégie de vecteurs viraux atténués, avec l’aide notamment du Hub bio-informatique de l’Institut Pasteur et du laboratoire P4 Inserm-Jean Mérieux.

« Pour obtenir une protection longue et efficace, il fallait travailler sur un vecteur vaccinal qui peut être administré dans des zones reculées, de pays avec peu de structures sanitaires, et qui dans l’idéal soit efficace avec une seule injection, comme il en existe pour la fièvre jaune par exemple. Pour les fièvres hémorragiques comme la fièvre de Lassa, les vecteurs vivants atténués sont les cibles de choix », détaille Sylvain Baize.

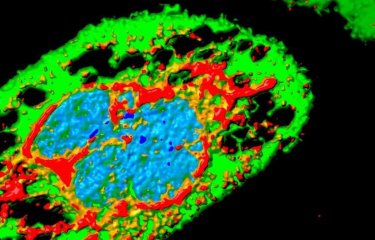

Et c’est en le comparant avec un autre virus de la même famille, que l’équipe de Sylvain Baize a orienté ses travaux dans cette direction, dès 2003, avec le virus Mopeia, qui a la particularité d’être proche du virus Lassa mais sans être pathogène chez l’homme. Ensuite, les scientifiques ont utilisé les outils de génétique inverse, pour modifier le virus Mopeia. Ils ont supprimé un domaine immunosuppresseur présent dans le génome viral et remplacé une partie de son matériel génétique par une séquence du virus Lassa, précisément celle de la glycoprotéine d'enveloppe. Les glycoprotéines sont impliquées dans l’entrée du virus dans la cellule au moment de l’infection et constituent donc une cible majeure pour le système immunitaire. Ils ont ainsi obtenu un virus toujours capable de se répliquer et qui induit une réaction immunitaire spécifique contre le virus de Lassa. Ce candidat vaccin est celui utilisé dans l’essai clinique de phase 1 dans le cadre du projet MOPEVAC.

Premiers essais chez l’homme pour le vecteur

Les études pré-cliniques ont été menées sur des cellules et des modèles animaux, et les études toxicologiques poussées sont actuellement réalisées. Le lot de vaccin qui sera utilisé pour l’essai de phase 1 sera produit par l’industriel à qui le processus de production a déjà été transféré et optimisé. L’Institut Pasteur est le promoteur de l’essai qui sera réalisé en collaboration avec le Centre d’investigation clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur, dirigé par Odile Launay.

« L’essai de phase 1a concernera 72 sujets, volontaires sains, dont l’innocuité du vaccin et les réactions immunitaires seront suivies durant plus d’un an. La première inclusion devrait être programmée début 2026 », détaille le chercheur.

L’équipe de Sylvain Baize avec l’appui de la Direction des Applications de la Recherche et des Relations Industrielle et de la Direction Médicale de l’Institut Pasteur, est particulièrement bien équipée pour organiser et suivre ce projet avec à la fois une expertise en recherche fondamentale en virologie, une expertise en physiopathologie des fièvres hémorragiques chez l’animal et l’humain, mais aussi concernant le diagnostic. Le laboratoire est ainsi le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales et mène à ce titre des actions sur le terrain, comme lors de l’épidémie d’Ebola en 2014.

« Nous sommes présents du diagnostic, à l’étude des évolutions des virus avec la description de nouvelles souches, jusqu’au développement de vaccins. Il est essentiel de suivre avec attention ces virus et de développer des stratégies de prévention et de lutte car parmi ces virus, peut exister celui qui sera à l’origine de la prochaine épidémie. La fièvre hémorragique de Lassa est la maladie la plus fréquemment importée dans les pays du Nord. C’est un problème de santé publique global, il faut s’y préparer, avec plusieurs plateformes de vecteurs vaccinaux différentes », souligne le chercheur.

Au-delà des résultats attendus pour le candidat vaccin contre la fièvre de Lassa, la plateforme MOPEVAC a été transformée pour obtenir un vecteur d’expression plus universel, et permettre de répondre à des émergences de virus avec des candidats vaccins efficaces contre d’autres pathogènes présentant des taux de mortalité très élevés. Il est possible de remplacer le gène des glycoprotéines du virus Mopeia par n’importe lequel des gènes de glycoprotéines des virus de la même famille, les Arénavirus. L’équipe a ainsi adapté la plate-forme MOPEVAC aux cinq Arénavirus qui circulent en Amérique du Sud et sont dangereux pour l’homme, et a développé un vaccin pentavalent contre ces agents pathogènes.

Ces programmes sont financés par l’État dans le cadre du plan d’investissement France 2030.

Regarder la vidéo : Du labo au patient, par Sylvain Baize [Fondamentalement appliqué]