Ils sont une quinzaine venus des quatre coins du monde travailler dans le laboratoire de Sandrine Etienne-Manneville à l’Institut Pasteur. Leur sujet ? Des cellules du cerveau qui servent notamment de support aux neurones : les astrocytes, ainsi nommées pour leur forme en étoile. Ces cellules peuvent devenir cancéreuses et provoquer de graves tumeurs cérébrales, les gliomes, dont 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, et qui représentent la première cause de mortalité par cancer chez l’enfant, devant les leucémies. Les recherches de l’unité « Polarité cellulaire, migration et cancers » pourraient conduire à de nouvelles approches pour combattre ces tumeurs extrêmement sévères. Nous sommes allés à la rencontre de cette équipe internationale.

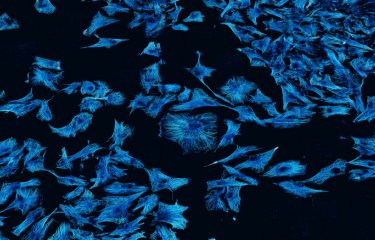

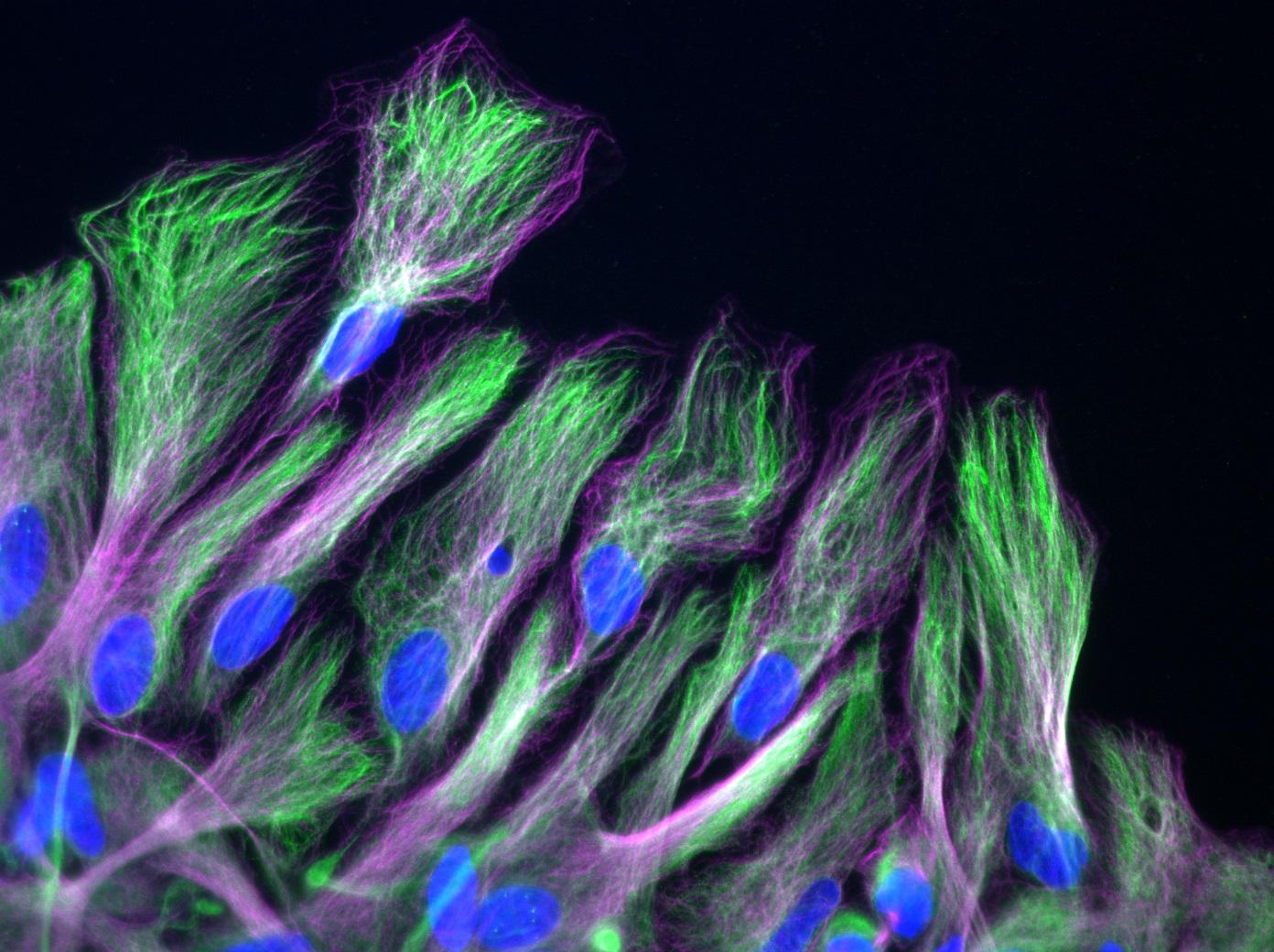

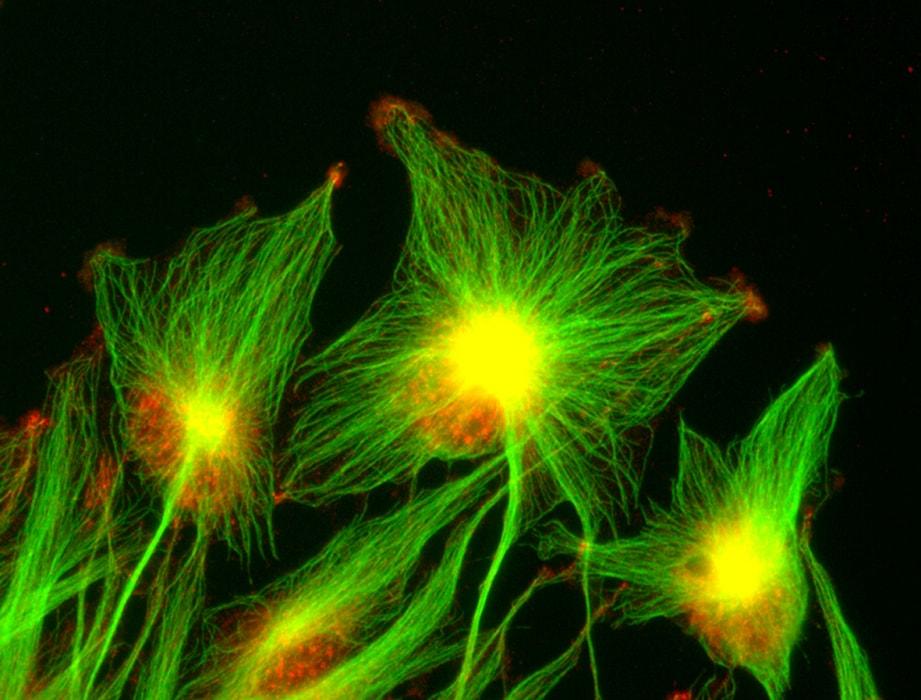

Ces chercheurs s’intéressent plus particulièrement à la migration des astrocytes. Dans les cas les plus sévères de gliomes, les glioblastomes, les astrocytes tumoraux ont en effet la capacité d’envahir le cerveau – on parle de tumeurs invasives, extrêmement difficiles à traiter, car si la chirurgie permet la résection de la tumeur principale, les cellules cancéreuses ayant migré à distance restent inatteignables. Pourquoi et comment ces cellules migrent-elles ? C’est une des questions principales des chercheurs de l’unité. Beaucoup étudient particulièrement les modifications du squelette des cellules (cytosquelette), ce câblage de microtubules, de filaments d’actine et de filaments intermédiaires qui donne sa forme à la cellule, assure son orientation (ou polarité) et est acteur de sa migration.

Un petit poisson pour améliorer le diagnostic des tumeurs

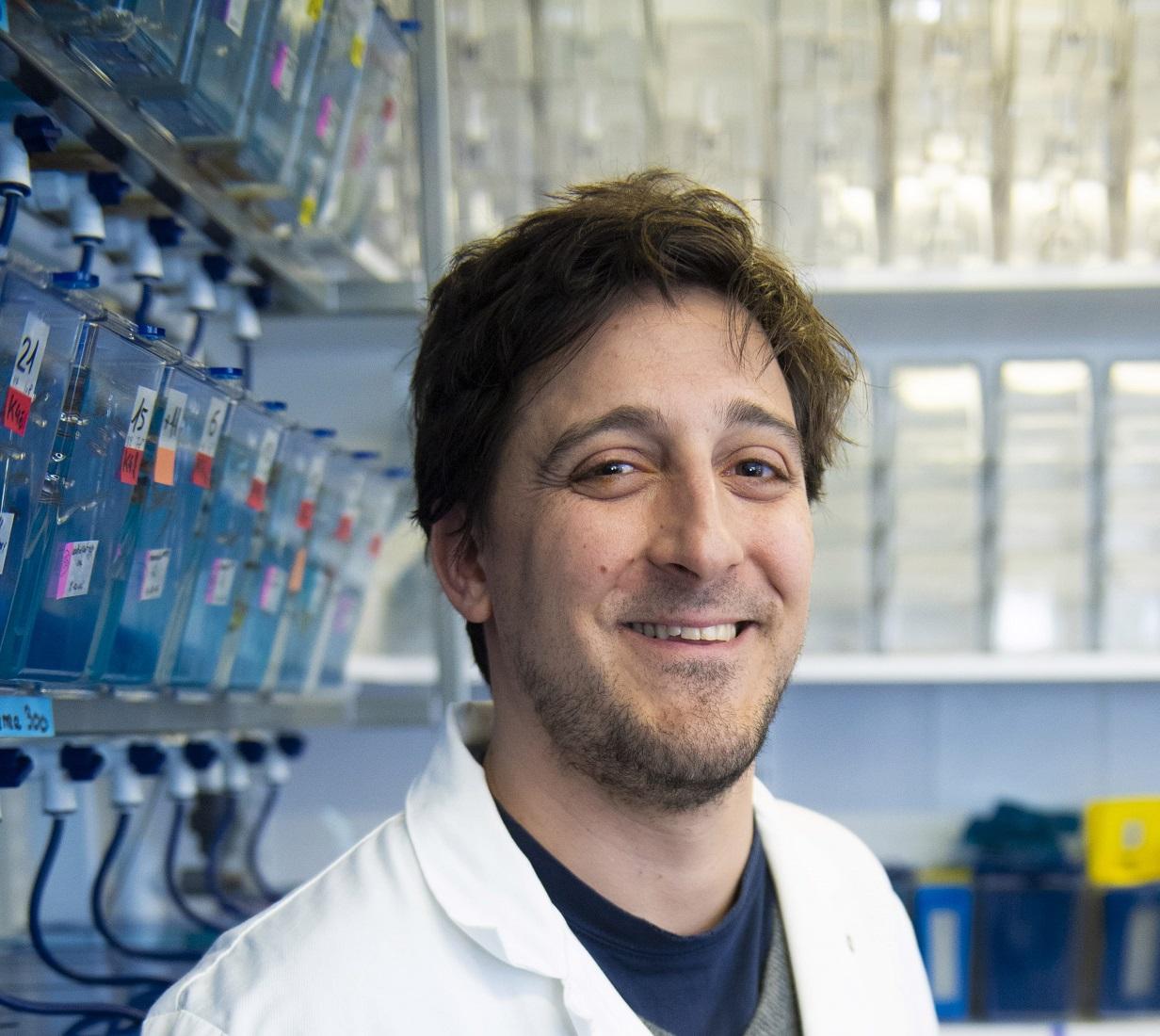

C’est un peu un retour aux sources pour Florent Peglion qui, après un stage post-doctoral de 5 ans au Francis Crick Institute à Londres, vient de ré-intégrer le laboratoire où il avait passé sa thèse en 2012 sur « l’analyse des mécanismes moléculaires responsables de l’invasion des glioblastomes ». Pour bien comprendre ces cancers, Florent avait alors passé 6 mois dans un groupe de neuro-oncologie à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, au contact de neurochirurgiens et d’anatomo-pathologistes. « Une des découvertes de mes travaux de thèse était que les « jonctions adhérentes » des cellules - sortes de bandes velcro dans leur membrane qui les maintiennent accolées de façon très hermétique - étaient beaucoup moins présentes dans les astrocytes tumoraux, favorisant leur migration », explique-t-il. Après ses années à Londres à étudier le développement d’un petit ver nématode, il vient de passer à un autre modèle : le poisson zèbre. « C’est un petit poisson d’eau douce originaire du Gange qui présente un double avantage : la transparence de ses larves permet d’y observer la migration des cellules, et son cerveau contient les mêmes types cellulaires que chez l’homme. Nous pouvons injecter dans les larves des cellules de glioblastomes provenant de patients, obtenues auprès de collaborateurs cliniciens, et observer la migration des cellules tumorales dans un environnement physiologique. L’objectif est de trouver des biomarqueurs qui permettraient de caractériser la tumeur, de savoir si elle est ou non invasive, pour prédire son agressivité et à terme améliorer le diagnostic chez les patients. » A l’avenir, ce modèle pourrait aussi permettre la sélection de molécules thérapeutiques : il suffirait de mettre des candidats-médicaments dans l’eau de l’aquarium pour repérer des inhibiteurs capables de bloquer la migration des cellules cancéreuses, et donc l’invasion tumorale. Une centaine de molécules par jour pourraient être ainsi testées. Pour Florent, qui espère que son post-doctorat débouchera sur une titularisation, travailler sur des perspectives cliniques est essentiel pour « donner du sens » à ses recherches.

L’objectif est de trouver des biomarqueurs qui permettraient de caractériser la tumeur, de savoir si elle est ou non invasive, pour prédire son agressivité et à terme améliorer le diagnostic chez les patients

Florent PeglionChercheur dans l'unité "Polarité cellulaire, migration et cancers"

La réunion de labo du lundi

Tous les lundis à 14h, c’est la réunion de labo. Ce jour-là, Shailaja Seetharaman, originaire d’Inde et en troisième année de thèse de doctorat, présente ses derniers travaux aux membres de l’équipe et projette les résultats de ses expériences. L’anglais, langue « scientifique » utilisée dans les publications et dans les congrès internationaux, prédomine dans ce laboratoire accueillant de jeunes chercheurs ou ingénieurs étrangers venus d’Italie, d’Inde, de Suède, du Royaume-Uni, d’Australie : un reflet du cosmopolitisme de l’Institut Pasteur, où 66 nationalités étaient représentées l’an dernier.

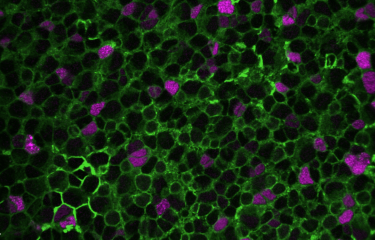

Shailaja étudie des éléments du cytosquelette, les microtubules. Avant que la cellule se déplace, ils s’alignent tous dans la même direction : on parle de polarisation. Puis l’ensemble du cytosquelette se rétracte au niveau du pôle arrière pour assurer le mouvement de la cellule, qui se déplace un peu comme une limace. Shailaja observe le comportement des astrocytes sur différents substrats, car polarisation et migration diffèrent selon la rigidité des surfaces, étudie l’effet de certaines protéines capables de réorganiser le cytosquelette et d’agir sur la traction et le déplacement des cellules, montre des images d’observations microscopiques des microtubules au cœur des cellules. Sandrine, la responsable du laboratoire, recommande à la jeune doctorante d’augmenter le contraste des vidéos pour mieux observer les microtubules. Shailaja pointe les limites des techniques de microscopie utilisées. « Nous avons besoin du Titan », conclut-elle, allusion au microscope ultra-puissant récemment installé à l’Institut Pasteur, permettant de voir à l’échelle atomique…

Les astrocytes, « baby-sitters » des neurones

Ce sont les cellules majoritaires de la « macroglie », tissu de soutien du système nerveux central. Les astrocytes remplissent de très nombreuses fonctions et permettent notamment le développement et la survie des neurones : ils leur apportent par exemple des nutriments comme le lactate qu’ils fabriquent à partir du glucose puisé dans les vaisseaux sanguins, assurent un environnement optimal aux neurones en « nettoyant » l’espace entre les cellules… Les astrocytes interviennent aussi dans la formation et la régulation des connexions entre les neurones, les synapses. Ils sont, comme les neurones, organisés en réseau. Chez l’adulte, dans des conditions normales, les astrocytes sont immobiles et ne se divisent pas. Mais dans la plupart des pathologies cérébrales qui provoquent des situations inflammatoires, ces astrocytes changent de forme (morphologie polarisée) et migrent vers le site inflammatoire.

Retour de congrès

Quand nous rencontrons l’Italienne Lavinia Capuana, en quatrième année de thèse de doctorat, qu’elle soutiendra à l’automne, elle est en plein décalage horaire. De retour d’un congrès à Galveston, au Texas, réunissant des experts internationaux de la migration cellulaire, où elle s’est rendu avec Shailaja et Sandrine, elle a choisi après une nuit d’avion d’arriver directement au laboratoire, pour enchaîner avec une journée active afin de se « recaler ». Elle parle du congrès avec enthousiasme, une semaine enrichissante qui lui a permis de « découvrir de nouvelles techniques, d’envisager des collaborations, de s’ouvrir à d’autres sujets de recherche ».

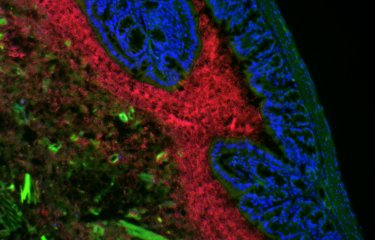

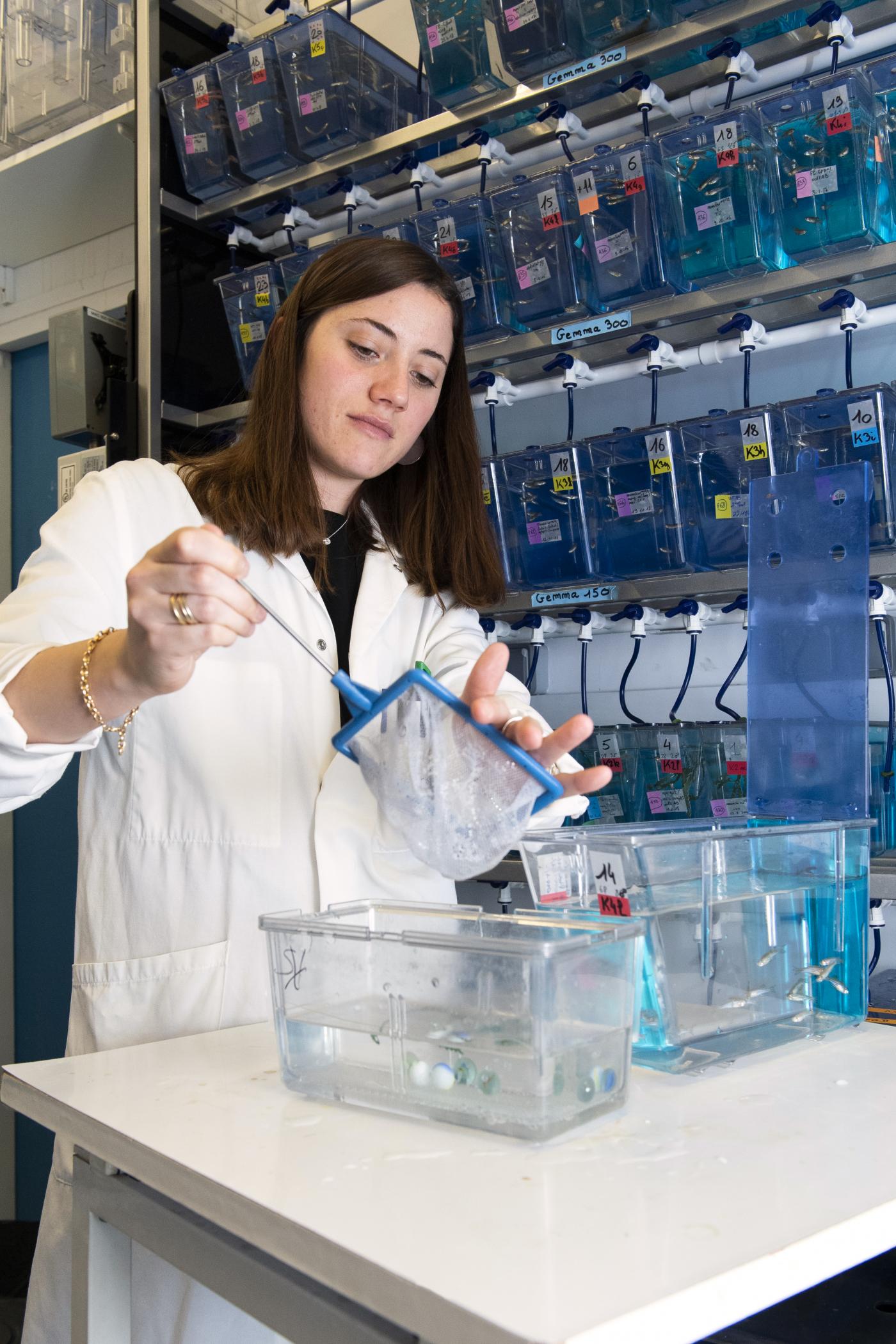

Quelques jours plus tard, nous l’accompagnons au sous-sol du bâtiment où est installé l’un des aquariums de poissons zèbre, un modèle animal de plus en plus prisé par les chercheurs. La transparence de leurs larves permet de visualiser et de filmer des cellules en migration au vidéo microscope. Lavinia étudie une protéine impliquée dans la migration collective qu’elle observe chez les cellules formant la veine aortique pendant le développement embryonnaire du poisson. Cette protéine est déficiente dans 70% des cas de gliomes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les astrocytes tumoraux se désolidarisent des cellules voisines et migrent seuls, et plus rapidement.

Gliomes : des cellules hors contrôle

Batiste Boeda est fasciné par l’« esthétique » du cytosquelette depuis sa thèse dans un laboratoire de l’Institut Pasteur spécialisé dans les surdités, un tout autre sujet. Après un passage dans un institut de recherche sur le cancer au Royaume-Uni, il intègre il y a 10 ans l’équipe de Sandrine Etienne-Manneville, alors qu’elle dirige un groupe restreint réservé aux jeunes chercheurs (voir Entretien plus bas). « On étudie ici la polarité dans le cadre de la migration cellulaire : pour migrer, la cellule doit former un pôle avant et un pôle arrière, ce qui implique un réarrangement du cytosquelette », explique le chercheur. « Normalement chez l’adulte les astrocytes ne bougent pas et n’ont pas de polarité particulière, mais ils sont dans les starting-blocks : en cas de blessure au crâne, ils migrent vers la zone cicatricielle pour créer la cicatrice dite « gliale ». Ils sont comme les pompiers : les premiers répondeurs sur place. Pour cela, les astrocytes se polarisent mais « en bataillon », tous en marche dans la même direction. C’est une migration ordonnée, synchrone. Les cellules cancéreuses, elles, ont des comportements migratoires anarchiques, partent dans tous les sens. Elles n’ont plus la forme d’une étoile mais d’une boule, et se mettent à ricocher à l’intérieur du crâne comme une balle dans une pièce, une migration folle qui créé des dommages et finit par empêcher le cerveau de fonctionner normalement. » La polarité des cellules cancéreuses n’est plus sous contrôle, d’où leur migration anarchique. Batiste étudie précisément un « chef d’orchestre » de la polarité : la protéine Scribble. « Au lieu de former des hexagones réguliers en « grillage de poule », les cellules qui perdent Scribble sont plates comme des crêpes et s’entremêlent les unes sur les autres » Ce « chef d’orchestre » intéragit avec une centaine d’autres protéines. « On en est seulement à l’inventaire !». Au laboratoire, tous travaillent sur des sujets connexes. Batiste encadre notamment Astrid, jeune suédoise étudiant à l’Université de Glasgow au Royaume-Uni, venue passer 10 mois dans l’équipe pour étudier une protéine (Cdc42) justement activée par Scribble, qui fonctionne « comme un interrupteur qui enclenche la polarité ». « Nous cherchons avant tout à comprendre toute cette complexité, avant de penser à la thérapeutique. » souligne Batiste. « Mais chaque nouvelle pierre soulevée peut révéler une surprise. »

La ponte du poisson zèbre

Entre lecture de la littérature scientifique et rédaction des publications, le quotidien des chercheurs passe aussi par des travaux très pratiques… Deux fois par semaine, Lavinia prépare les petits poissons à la ponte. A l’aide d’une éprouvette, elle les transfère depuis leur bac d’élevage dans un récipient transparent à deux chambres – une pour les mâles, une pour les femelles - séparées par une cloison amovible, et dont le fond est tapissé de billes de verre. Avant de préparer sa thèse, Lavinia s’était initiée à la recherche sur le poisson zèbre lors d’un stage dans le laboratoire de Philippe Herbomel, un spécialiste de ce modèle à l’Institut Pasteur, avec lequel l’équipe collabore : « à force de pratique », elle différencie les mâles des femelles d’un coup d’oeil. Après une nuit d’obscurité, la lumière revient dans l’aquarium à 9h le lendemain et Lavinia retire la cloison séparant les mâles des femelles. Excités par la lumière, les mâles stimulent les femelles pour qu’elles pondent, puis libèrent leur semence qui fertilise les œufs tombés au fond du récipient. Ils seront récupérés rapidement par rinçage des billes, les expériences de Lavinia commençant au stade de la cellule unique.

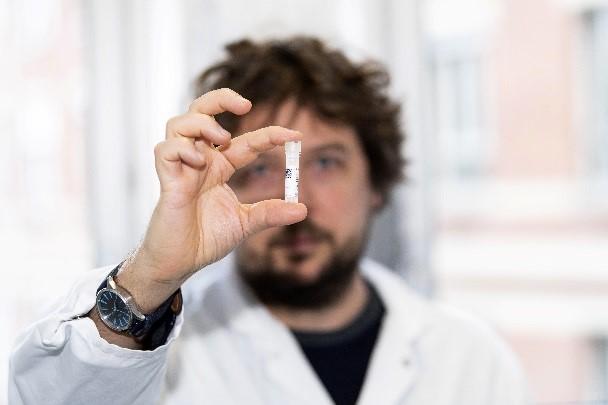

De précieux microlitres

Retour au 3e étage. Au laboratoire, chacun a son coin de « paillasse », comme on nomme les surfaces où se font les « manips ». Batiste Boeda vient de sortir de la glace un petit tube « extrêmement précieux » qu’il place à l’abri dans un congélateur à -20°C. « Ce sont des anticorps, des molécules spécifiques d’une protéine donnée qui, couplés à un fluorochrome, vont permettre de « marquer » cette protéine » (qui sera visualisée au microscope à fluorescence). Ces petits tubes contenant à peine 100 microlitres d’anticorps coûtent 400 euros pièce. Pas question de les gâcher ! Dans un incubateur à 37°C garni de boîtes de pétri contenant des cultures d’astrocytes rangées au-dessus d’étiquettes portant les prénoms de leurs propriétaires : Cécile, Florent, Juliana… Batiste récupère « ses » cellules dans l’espace qui lui est réservé. Il les transfère sur de petites lamelles ressemblant à des lentilles de contact, traitées avec un « détergent » qui rend la membrane des cellules perméable puis posées sur une goutte contenant les fameux anticorps, qui pourront alors pénétrer dans les cellules et telles des têtes chercheuses, se fixer à la protéine à marquer. Les lamelles seront alors prêtes à observer au microscope, au laboratoire ou à la plateforme d’imagerie située dans un autre bâtiment du campus.

C’est ainsi que chacun travaille au quotidien, de la paillasse au microscope, pour apporter sa pièce au puzzle. Portés par la passion de chercher, l’envie de comprendre, étudiants ou chercheurs confirmés ont conscience que leurs questions autour des cellules de gliomes créent des attentes d’avancées pour les patients. Même si le temps de la recherche peut paraître long, au détour de chaque « manip » peuvent émerger des pistes qui aideront demain à la lutte contre ces maladies.

« Madame microscopes »

Cécile Leduc rêvait enfant de devenir médecin mais ne supportait pas la vue du sang. Après des études de physique, son parcours reflète son envie de se rapprocher toujours plus du vivant : thèse de biologie à l’Institut Curie dans un laboratoire de physico-chimie, post-doctorat à l’Institut Max Planck de Dresde en Allemagne sur les propriétés bio-physiques de protéines motrices, puis recherches à l’Institut d’optique de Bordeaux où elle développe des systèmes d’optique appliqués à la biologie. « J’ai quitté la physique pure parce qu’il est important pour moi de voir qu’il y a des potentialités pour les malades, même si c’est sur le long terme », précise cette biophysicienne qui rejoint l’équipe de Sandrine Etienne-Manneville en 2013. Parallèlement à ses recherches sur les « filaments intermédiaires », des éléments encore mal connus du squelette de la cellule, souvent surexprimés en cas de cancer, Cécile est responsable des microscopes du laboratoire. Nous l’accompagnons dans une pièce sans fenêtre où quatre postes de microscopie sont installés, séparés par des rideaux occultant car les observations se font dans l’obscurité, fluorescence oblige. Un microscope est dédié aux micro-injections, deux autres servent à observer les protéines individuelles. Le quatrième est le « microscope du vivant » comme le surnomme Cécile. Equipé d’un incubateur, boîte transparente dans laquelle la température est maintenue à 37°C, il permet d’observer des cellules vivantes en migration, filmées par une caméra couplée au microscope. Acquis il y a quelques mois, cet équipement high-tech a coûté près de 200 000 euros, dont 10 000 pour le seul incubateur et 30 000 pour la caméra… Pour voir plus précisément les éléments de la cellule, les chercheurs utilisent aussi des microscopes encore plus puissants (et plus chers !) sur une plateforme d’imagerie*, dans un autre bâtiment du campus. « Je collabore avec les scientifiques de cette plateforme pour mettre au point des techniques de super-résolution, qui améliorent le niveau des détails. On parvient ainsi à voir 10 fois mieux ces filaments intermédiaires dont nous cherchons à comprendre la fonction. »

J'ai quitté la physique pure parce qu’il est important pour moi de voir qu’il y a des potentialités pour les malades, même si c’est sur le long terme

Cécile LeducChercheuse dans l'unité Polarité, migration, cancers

Je cherche à comprendre comment une cellule va d’un point A à un point B, de façon active, volontaire.

Après ses études à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Sandrine Etienne-Manneville obtient un doctorat d’immunologie à l’Université Paris 6 en 1998. Elle intègre différents laboratoires, à l’Institut Cochin de Génétique moléculaire comme doctorante, à l’University College of London comme post-doctorante, puis à l’Institut Curie comme chercheuse. En 2006, elle ouvre et dirige le Groupe à 5 ans « Polarité cellulaire et migration » à l’Institut Pasteur - associé au CNRS - qui sera transformé en unité de recherche en 2011. Sandrine est par ailleurs Professeur à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau) depuis 2006, année où elle est récompensée par la médaille de bronze du CNRS. Elle a reçu depuis plusieurs autres prix scientifiques, et a été nommée Chevalier de l’ordre national du Mérite en 2015.

Comment êtes-vous entrée à l’Institut Pasteur ?

Lorsque j’étais à l’Institut Curie, où je travaillais déjà sur la migration et la polarité des astrocytes, j’ai postulé à un appel d’offres de l’Institut Pasteur pour la création d’équipes confiées à de jeunes chercheurs appelées « Groupes à 5 ans » (G5). J’ai reçu une réponse favorable et j’ai pu monter une petite équipe début 2006. Je suis arrivée avec un étudiant que j’encadrais à Curie, et j’ai pu recruter une technicienne, passée depuis ingénieur, deux post-doctorants et une étudiante en thèse. Au bout de cinq ans, en 2011, notre évaluation a été positive et le groupe a été transformé en unité de recherche, ce qui a permis d’agrandir l’équipe. Nous sommes une douzaine aujourd’hui.

Quels changements a impliqué le passage à chef d’équipe ?

C’est ce que je voulais sans forcément savoir ce que ça impliquait. Bien sûr, c’est très intéressant scientifiquement car avec une équipe, la recherche avance plus vite. C’est aussi passionnant humainement. Mais on passe beaucoup de temps aux tâches administratives, à faire les demandes de financements, remplir les rapports d’activité, résoudre les problèmes de ressources humaines, monter des dossiers pour les comités d’éthique. Le passage du G5 à l’unité de recherche a aussi impliqué l’arrêt des aides dédiées aux jeunes équipes. La compétition est devenue plus difficile, pour la recherche de financements et scientifiquement.

Comment résumeriez-vous votre sujet de recherche ?

Depuis plusieurs années maintenant, je cherche à comprendre comment une cellule va d’un point A à un point B, de façon active, volontaire. C’est essentiel au cours du développement embryonnaire pendant lequel la plupart des cellules migrent pour la mise en place des tissus et organes. Mais aussi chez l’adulte. Même si on ne s’en rend pas compte, ça bouge tout le temps dans notre corps. Des tissus comme la peau ou l’épithélium intestinal se renouvellent en permanence, les blessures quand elles surviennent se referment grâce à la multiplication et la migration de cellules, et en cas de cancers, les cellules tumorales migrent pour envahir des tissus ou former des métastases. Nous nous intéressons aux astrocytes, des cellules qui normalement ne migrent pas chez l’adulte mais qui peuvent donner naissance aux tumeurs les plus invasives qui soient, les glioblastomes, extrêmement difficiles à traiter.

Quelles applications peut-on espérer ?

Une grande partie de nos recherches vise avant tout à comprendre les mécanismes en jeu dans la migration des astrocytes et comment ils sont affectés pendant la genèse des gliomes. Il s’agit de recherche fondamentale, même si elle peut mettre à jour des cibles thérapeutiques. Nous avons lancé des recherches plus appliquées pour identifier des marqueurs de pronostic des tumeurs grâce à la mise au point d’un modèle de poisson zèbre, que nous aimerions adapter à l’avenir pour tester des candidats-médicaments.

Chercheurs en herbe

Le doctorant ou étudiant en thèse de doctorat ou « thésard » travaille trois à quatre ans dans un laboratoire pour développer son sujet de recherche, encadré par un « directeur de thèse », puis soutient sa thèse devant un jury. Le post-doctorant est titulaire d’une thèse de doctorat. Son contrat, un CDD, dure en général deux à cinq ans. Il lui faudra souvent faire plusieurs « post-docs» avant d’espérer obtenir un contrat de chercheur, en CDI. Au 31 janvier 2019, il y avait dans l’ensemble des laboratoires de l’Institut Pasteur 143 doctorants et 222 post-doctorants.