Mise à jour - Février 2025

Quelles sont les causes ?

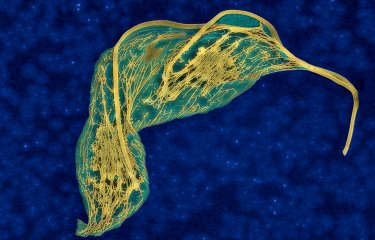

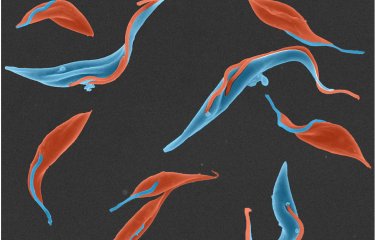

La maladie du sommeil est causée par l’introduction du parasite Trypanosoma brucei gambiense (Afrique de l’Ouest) ou Trypanosoma brucei rhodesiense (Afrique de l’Est) dans l’organisme via une piqure de glossine ou mouche tsé-tsé, qui s’est elle-même infectée en piquant des êtres humains ou animaux porteurs de ces parasites.

On trouve uniquement les mouches tsé-tsé en Afrique subsaharienne et seules certaines espèces transmettent les parasites. Les mâles et les femelles se nourrissent obligatoirement de sang, en moyenne tous les 3 à 4 jours. Ils véhiculent le parasite chez l’être humain, les animaux d’élevage et certains animaux sauvages.

Comment se transmet le parasite ?

La transmission se fait principalement par la piqure de la mouche tsé-tsé infectée.

La transmission des trypanosomes est restreinte à des foyers écologiques ruraux précis. Cependant, de nombreuses zones où les glossines sont présentes, sont pourtant épargnées par la trypanosomose. Ceci pourrait être expliqué par la complexité du développement parasitaire chez la mouche tsé-tsé et leur taux relativement faible d’infection, même dans les zones endémiques.

Quels sont les symptômes ?

Durant la première phase de la maladie (stade 1), les parasites présents dans le sang et la lymphe provoquent de multiples symptômes peu spécifiques qui rendent difficile l’établissement du diagnostic : fièvre, maux de tête, fatigue, inflammation des ganglions lymphatiques, ... Si la maladie n’est pas traitée, les parasites en viennent à envahir le système nerveux central (stade 2). Durant cette seconde phase, des perturbations caractéristiques des cycles veille/sommeil apparaissent. Cette détérioration du système nerveux est fatale en absence de traitement. Durant les deux phases de la maladie, les trypanosomes envahissent également les tissus de certains organes tels que la peau, causant fréquemment un prurit généralisé.

94% des cas sont dus au Trypanosoma brucei gambiense qui provoque une infection chronique : une personne peut être infectée pendant des mois, voire des années sans présenter de symptômes graves. Quand les symptômes sont attribués à la maladie, celle-ci est souvent déjà à un stade avancé et le système nerveux central est atteint.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer la maladie ?

Sur la base d’une suspicion clinique ou non, le diagnostic est réalisé en 3 étapes successives : (1) un test sérologique de dépistage (CATT ou TDR), (2) puis une confirmation parasitologique au microscope en vue d’observer des parasites vivants dans le sang, le plasma ou une ponction ganglionnaire, le plus souvent après centrifugation ou concentration, (3) et un examen microscopique du liquide céphalo-rachidien sur ponction lombaire au afin de vérifier si les parasites ont envahi le système nerveux central (stade 2), afin d’adapter le traitement.

Quels sont les traitements ?

Le type de traitement dépend de l’espèce parasitaire et du stade de la maladie, mais plus le diagnostic est précoce, plus les perspectives de guérison sont bonnes. Les médicaments utilisés au cours de la première phase présentent peu d’effets secondaires et sont relativement faciles à administrer : Pentamidine ou Fexinidazole pour Trypanosoma brucei gambiense, Suramine ou Fexinidazole pour Trypanosoma brucei rhodesiense. Les traitements de la deuxième phase sont plus longs, complexes et/ou toxiques car les médicaments doivent franchir la barrière hémato-encéphalique. Le mélarsoprol (dérivé d’arsenic) est efficace contre Trypanosoma brucei rhodesiense mais entraîne à lui seul 5% à 10% de décès par encéphalopathie. La combinaison du nifurtimox et de l’éflornithine (NECT) est efficace et recommandée pour les formes chroniques avancées à Trypanosoma brucei gambiense. Le fexinidazole, un traitement oral efficace et plus court est disponible depuis 2020 pour les deux stades de Trypanosoma brucei gambiense, et l’acoziborole, traitement en une seule prise orale actuellement en essai clinique, pourrait permettre l’élimination de la maladie (zéro transmission) ciblée par l’OMS pour 2030.

Comment prévenir la maladie ?

Il n’existe pas de prophylaxie individuelle. En revanche, la lutte antivectorielle, en particulier l’utilisation de petits écrans de tissus noir et bleu imprégnés d’insecticide rémanents, s’avère très efficace pour réduire les populations de mouches tsé-tsé et ainsi limiter la transmission.

Combien de personnes touchées ?

L’Afrique a récemment connu des épidémies majeures culminant en 1930 et 2000. La prévalence actuelle de la maladie varie d’une région à l’autre. Cependant, c’est la République Démocratique du Congo qui rapporte plus de 60% des cas notifiés, alors que dans certains pays aucun cas n’a été notifié depuis plus de dix ans.

Grâce aux efforts sanitaires, le nombre de cas diminue depuis les années 90. En 2018, seulement 977 nouveaux cas ont été recensés. Depuis, on ne compte que moins d’un millier de nouveaux cas par an, mais on estime que le nombre réel de cas pourrait être plus élevé. L’instabilité sociale et/ou les difficultés d’accès au diagnostic et au traitement rendent difficile l’évaluation de la situation exacte et la prise en charge des cas. Environ 30 millions de personnes sont exposées au risque dans 29 pays d’Afrique subsaharienne.