1889

Un an après l’inauguration de l’Institut Pasteur, Emile Roux ouvre le premier cours de microbiologie jamais dispensé dans le monde, intitulé "Cours de microbie technique". Des élèves de tous les pays d’Europe viennent suivre les enseignements théoriques et pratiques de cette nouvelle science.

1891

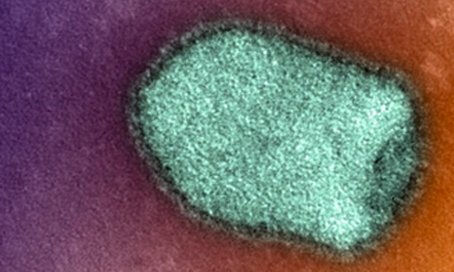

Le premier Institut Pasteur à l’étranger est créé en 1891 à Saigon par Albert Calmette. Il a pour mission d’appliquer la vaccination contre la rage et la variole en Indochine.

1900

Inauguration de l'Institut Pasteur de Tananarive (Madagascar).

1900

Une mission permanente de l’Institut Pasteur à Paris, dirigée par les frères Sergent, organise la lutte contre le paludisme en Algérie. De la fusion du centre antirabique et de cette mission naît l’Institut Pasteur d’Algérie. En 1960 l’Institut Pasteur d’Algérie lance le programme de lutte contre la tuberculose.

1905

Inauguration de l'Institut Pasteur de Tunis.

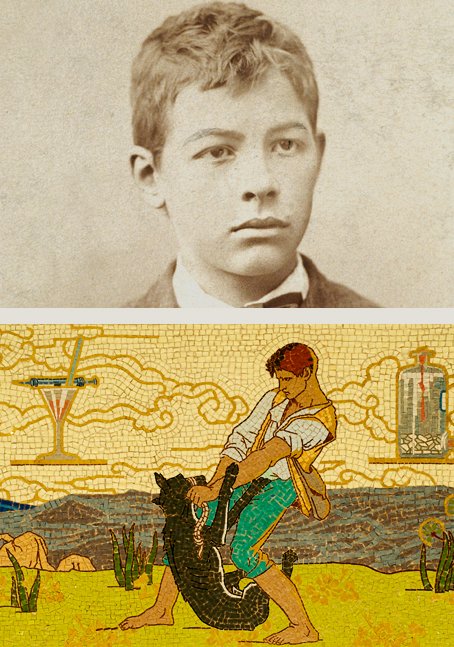

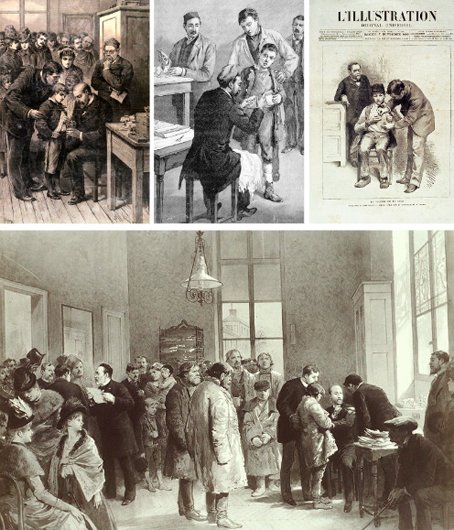

1923

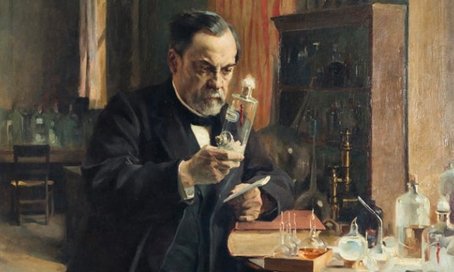

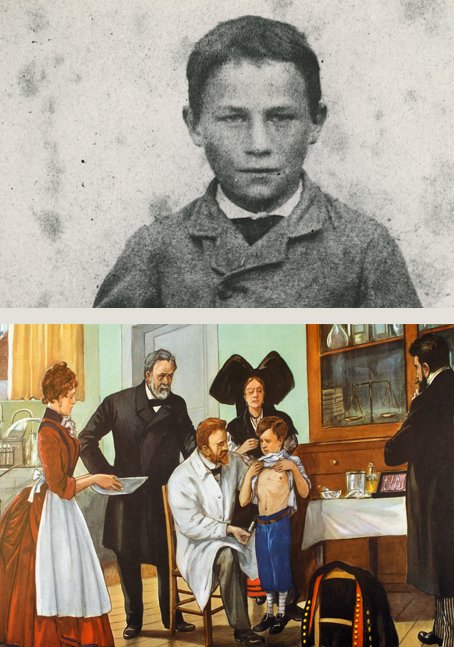

Seize patients russes sont traités contre la rage en avril 1886 par Louis Pasteur et rentrent guéris en Russie. Adrien Loir, neveu de Pasteur, part à Saint-Pétersbourg pour organiser le premier centre antirabique à l’étranger. Le centre antirabique Pasteur, associé à l’Institut Impérial de Médecine expérimentale devient en 1923, à l’occasion du centenaire de la naissance de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. Il sera intégré au Réseau International des Instituts Pasteur en 1993.

1932

Jean Laigret met au point le vaccin contre la fièvre jaune à l’Institut Pasteur de Dakar. Georges Girard et Jean Robic mettent au point un vaccin pour enrayer la peste à l’Institut Pasteur de Madagascar.

1940

A sa création, les principales contributions de l’Institut Pasteur de la Guyane Française reposent sur la mise au point de la thérapeutique de la lèpre, l’épidémiologie du paludisme et de la fièvre jaune.

1953

En août 1946 l’Institut Pasteur de Nha Trang (Vietnam) crée une annexe vétérinaire à Phnom Penh (Cambodge) pour la production du vaccin contre la peste bovine. L’Institut Pasteur de Phnom Penh est créé en décembre 1953, il prend le nom d’Institut Pasteur du Cambodge en 1958 et s’oriente vers la biologie et la pathologie chez l'homme.

1954

L’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie est créé en 1954. Suite à une épidémie de dengue qui touche 40% de la population, une mission à Nouméa de l’Institut Pasteur permet l’identification du type viral et aboutit à la création d’une unité d’arbovirologie et d’entomologie en 1974.

1961

L’Institut Pasteur de Bangui, inauguré en 1961, est un établissement reconnu d’utilité publique par le Gouvernement Centrafricain qui se consacre essentiellement à l’étude des virus transmis par arthropodes ou arbovirus.

1972

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, inauguré le 27 juillet 1972, participe au développement des techniques de diagnostic rapide des arbovirus et entérovirus et à la surveillance des agents microbiens.

1989

En 1989 les instituts formalisent leur appartenance à cette communauté pasteurienne, ainsi que les droits et devoirs qui en découlent, en adhérant à la Déclaration Générale de Coopération Scientifique. Signée par chaque directeur, c’est la naissance du Réseau International des Instituts Pasteurs. Depuis cette date, et malgré la fermeture de certains instituts (changements majeurs de politiques locales), le nombre d’instituts n’a cessé de croître.

2000

Le Centre de Recherche Pasteur - Université de Hong Kong, né en 1999 et inauguré en 2000, se consacre à la recherche sur les virus qui représentent des problèmes en santé publique dans la région : maladies infectieuses émergentes et résurgentes en Chine (SRAS, grippe, Sida, dengue, hépatite C).

2002

Le CERMES (Centre de Recherche Médicale et Sanitaire), qui rejoint le Réseau International en 2002 avec le nouveau statut d’institut associé, se consacre à la recherche sur les méningites bactériennes, le paludisme et le VIH/Sida.

2003

A Bruxelles, un institut fondé en 1901 par Jules Bordet, rejoint le Réseau International. En 2008, cet institut est absorbé au sein de la Direction des maladies transmissibles et infectieuses de l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), qui devient, dans son intégralité, membre correspondant du Réseau International des Instituts Pasteur.

2006

L’Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay, fruit d’une coopération tripartite entre les gouvernements français et uruguayen et l’Institut Pasteur, intègre le Réseau International en juin.

2012

L’Institut Pasteur du Laos est inauguré en janvier 2012 à Vientiane. C’est le 32ème institut du Réseau International des Instituts Pasteur. Ce nouveau centre de recherche contre les maladies infectieuses et parasitaires a pour ambition de participer à la réduction des risques de pandémie en Asie du Sud-est, une région particulièrement touchée par ces fléaux.

2016

Le Président de la République de Guinée, son Excellence Monsieur le Professeur Alpha Condé, a posé le 11 novembre à Conakry, la première pierre de l'Institut Pasteur de Guinée en présence de Monsieur Jean-Marc Ayrault, Ministre français des Affaires étrangères et du Développement international. Décidée en 2014 en réaction à la crise Ebola, la création de l’Institut Pasteur de Guinée émane de la volonté conjointe des Présidents des Républiques française et guinéenne de lutter durablement contre les épidémies émergentes. Cette volonté s’est concrétisée en septembre 2015 par la signature d’un protocole d’accord entre la République de Guinée et l’Institut Pasteur.